« Chaque année, nous commémorons le massacre d’Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais nous en avons fait des centaines en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience ? »

Ces quelques mots de Jean-Michel Aphatie sur le plateau de RTL mardi 25 février lui ont valu une suspension, ainsi qu’une campagne d’insultes et de harcèlement en ligne de la part de la droite et de l’extrême droite.

Estimant ne pas avoir commis de faute, le journaliste a annoncé le 9 mars qu’il ne reviendrait pas à l’antenne.

Jean-Michel Aphatie et l’Algérie coloniale

RTL a cédé aux révisionnistes, nostalgiques de l’Algérie coloniale. Il ne s’agissait pourtant pas de la première intervention publique de son chroniqueur sur le sujet.

En 2020, sur X (anciennement Twitter), ce dernier interpella à plusieurs reprises des responsables politiques, les invitant à débaptiser l’avenue Bugeaud, du nom de ce maréchal responsable de nombreux crimes de guerre et de massacres en Algérie.

Bonjour madame @agnesbuzyn Comptez-vous, si vous êtes élue maire de #Paris débaptiser l’avenue #Bugeaud « enfumeur » en Algérie en 1845, infidèle, à l’époque déjà, aux valeurs de la France? Merci pour votre réponse https://t.co/9o8XUOhJa8

— jean-michel aphatie (@jmaphatie) June 14, 2020

En 2021, dans l’émission « C l’Hebdo » sur France 5, il estimait « que les Français devaient des excuses aux Algériens » et dénonçait une fois encore les massacres perpétrés par le maréchal Bugeaud, « figure de cette barbarie » et « assassin ».

L’année suivante, cette fois sur son blog, Jean-Michel Aphatie consacré plusieurs articles à l’Algérie coloniale, cette « honte française », fondée sur « un apartheid à la française ».

Citons enfin cette tribune co-signée avec le politologue Olivier Le Cour Grandmaison et publiée dans les colonnes du Monde.

Bref, comme l’indique Benjamin Stora, le 25 février dernier sur RTL, « Jean-Michel Aphatie a levé le voile sur une vérité historique méconnue du grand public ».

Massacres coloniaux

Si l’extrême droite et la droite sont à l’origine de cette polémique, leur révisionnisme n’aurait trouvé que peu d’écho si l’histoire de la colonisation était mieux enseignée et connue en France.

« Le savoir produit par le monde universitaire n’imprime pas la sphère publique. Nous montrons que la Terre est ronde, mais dans les discours on a l’impression qu’elle est toujours plate », déplore le chercheur Christopher Faye dans L’Humanité.

Conquête violente et massacres, expropriation des terres et spoliation, système d’apartheid colonial avec le Code de l’indigénat, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, les exactions en Algérie dès son invasion par la France en 1830 sont pourtant documentées de longue date par les historiens.

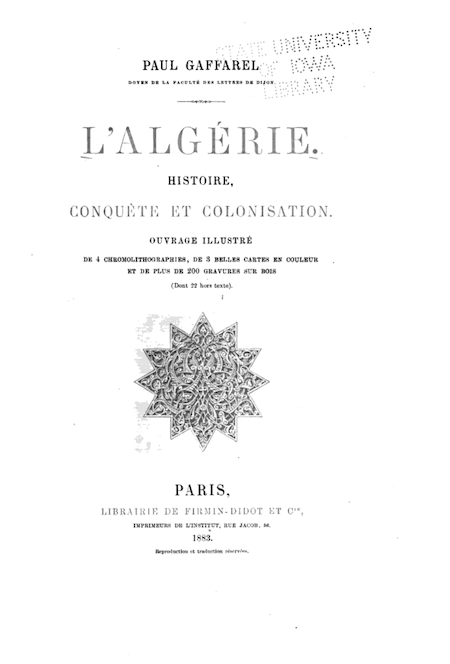

Sur Internet, par ailleurs, les ressources ne manquent pas. La lecture de l’ouvrage d’Alain Ruscio, récemment paru aux éditions La Découverte, La première guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 (photo d’illustration ci-dessus), nous a permis de découvrir une citation de Paul Gaffarel, spécialiste des faits coloniaux, tirée d’un livre publié en… 1883, et accessible gratuitement en intégralité.

Dans cet ouvrage, l’historien fait état de crimes commis par l’Etat colonial en Algérie. Nous vous proposons d’en découvrir quelques passages. Mais avant cela, précisons que Paul Gaffarel croyait en la mission civilisationnelle de la colonisation française et en ses bienfaits, persuadé que les Français étaient « pénétrés du sentiment de la supériorité de [leur] civilisation sur les mœurs corrompues et les usages mauvais de la société musulmane ». Extraits.

Les grottes du Dahra (1845)

« Un des épisodes les plus célèbres de cette impitoyable répression est celui des grottes du Dahra. On nomme ainsi la vaste plaine qui s’étend de Ténès et Orléansville à la rive droite du Chéliff. Cette plaine est parsemée de mamelons. Deux d’entre eux sont unis par un pont de rochers, d’environ 100 mètres de largeur, dans lequel s’ouvrent des grottes immenses, où les Arabes de la région se réfugiaient pour échapper au pillage ou aux représailles.

Le colonel d’état-major Pelissier, déjà connu en Algérie par sa froide bravoure et sa causticité, avait été chargé d’opérer dans le Dahra contre la tribu révoltée des Ouled-Riad. À son approche, ces derniers s’étaient enfermés dans les grottes avec leurs familles et leurs troupeaux. Ils s’y croyaient inexpugnables. Pelissier les investit, et, après plusieurs tentatives de négociation ayant échoué, il ordonna d’enfumer les grottes en y brûlant des fagots et de la paille. L’opération fut menée avec rigueur, et tous ceux qui s’y trouvaient périrent asphyxiés ou brûlés vifs. »Source : L’Algérie – Histoire, conquête et colonisation, Paul Gaffarel, pages 239-241

Le massacre d’El-Beïda (1864)

« Le 30 septembre 1864, le général Jolivet organisa une colonne légère, qui se laissa surprendre à El-Beïda. Pendant quatre heures, cette poignée de soldats tint tête à des masses ennemies que chaque minute augmentait. À cinq reprises, les Arabes s’ébranlèrent pour nous charger, mais ils furent cinq fois arrêtés par l’attitude énergique de nos troupiers.

Par malheur, les cartouches commençaient à manquer, et nos rangs fléchissaient lorsque des renforts attirés par le bruit de la fusillade arrivèrent. Les Arabes ne se retirèrent que le soir, et sans être poursuivis. Nous avions perdu quatre-vingt-deux tués et vingt-sept blessés. Cette journée d’El-Beïda était un véritable échec. En représailles, les forces françaises ravagèrent systématiquement la région, mettant à feu et à sang les villages alentour. »Ibidem, page 261

Massacre en Kabylie (1847)

« Les Français, emportés par leur ardeur, eurent le tort d’oublier qu’ils n’avaient plus devant eux que des vaincus, et ils massacrèrent indistinctement tous ceux qu’ils rencontrèrent. »

Ibidem, page 289

« Les Français, emportés par leur ardeur, eurent le tort d’oublier qu’ils n’avaient plus devant eux que des vaincus, et ils massacrèrent indistinctement tous ceux qu’ils rencontrèrent. »

Ibidem, page 289

La campagne de répression en Kabylie (1845-1846)

« Au milieu de l’année 1845, le maréchal Bugeaud mobilisa tout à coup la garde nationale d’Alger, attira à lui la garnison de cette ville, mit en réquisition toutes les bêtes de somme employées à la culture, et envahit la Kabylie sur plusieurs points à la fois. L’ordre avait été donné de faire une guerre de dévastation, et il fut rigoureusement exécuté. Femmes et enfants tués, maisons brûlées, arbres coupés au pied, rien ne fut épargné.

Il y eut même des actes atroces de commis. Presque toutes les femmes kabyles portent, rivés aux bras et aux jambes, des cercles d’argent, dont elles se parent. On vit des soldats couper les quatre membres à des femmes pour s’emparer de ces cercles, et ce n’étaient pas toujours des cadavres qu’on mutilait ainsi. »Ibidem, pages 291-292

Destruction systématique de villages kabyles (1851)

« L’insurrection se propagea rapidement. La grande Kabylie fut bientôt toute en armes. La répression fut impitoyable, car on s’imagina très à tort qu’il n’y avait qu’à suivre les errements anciens. Le 1er juin 1851, les généraux Camou et Bosquet entrèrent en campagne, et bientôt ils s’enfoncèrent dans le pays, brûlant et ravageant tout. Ils n’épargnaient même pas les tribus qui fuyaient à notre approche.

Plus de trois cents villages furent incendiés. On fit aussi la guerre aux plantations et aux arbres. Dans le bassin du Sahel furent détruits plusieurs milliers d’oliviers, perte irréparable pour toute une génération. »Ibidem, page 298

Massacre de Zaatcha (1849)

« Il n’y eut pas de quartier. On n’épargna personne, pas même les femmes. Bou-Zian avait été fait prisonnier. On le fusilla sur l’heure et un zouave eut le triste courage de couper la tête à son cadavre. »

Ibidem, page 352

L’ouvrage de Paul Gaffarel est consultable en ligne et même téléchargeable gratuitement au format PDF ou ePub. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : L’Algérie – Histoire, conquête et colonisation

L’information a un coût. Vous aussi, soutenez Al-Kanz

Al-Kanz ne perçoit aucune subvention de l’Etat, pas plus qu’il n’est soutenu par des mécènes ou des actionnaires. Or, informer exige du temps, un engagement fort et donc des moyens financiers.

En soutenant par votre contribution Al-Kanz, vous assurez sa pérennité et son développement, tout en participant à un travail d’information qui donne à entendre les voix des communautés musulmanes.